Los presentes sucesos reflejan el contexto internacional y local de los tiempos que se vienen. Hoy en Geopolítica y Actualidad Nacional escribe Ariel Duarte.

#1 - Encuentro de la OTAN.

Los 24 de Junio siempre dan qué hablar. Más allá de los cumpleaños de los grandes argentinos y el aniversario de la partida de Carlos Gardel y Rodrigo Bueno, el mundo comenzó la definición de una nueva arquitectura jurídica internacional: hablamos de la reciente cumbre en La Haya de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.

Para conocer qué es lo que fundamenta el orden internacional que hasta ahora transitamos, debemos ir a su origen, y este proviene de la resolución de posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

Pese a que los rusos habían ganado la guerra, terminaron por perder la paz. Una Cortina de Hierro dividió al mundo en dos, pasando por una Alemania ocupada por las fuerzas vencedoras. De cada lado quedaron conformadas las zonas de influencia de cada Imperio, con los teatros de operaciones acordados para avanzar en sus futuras confrontaciones.

Como siempre en un mundo signado por la injusticia del Dios Dinero, el origen de las estructuras internacionales del poder fueron las armas.

Una de las instituciones fue el Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas, conformado por 5 miembros permanentes, entre los cuales están las potencias ganadoras de la Segunda (EE UU, Reino Unido, Francia y Rusia), más China.

El origen fue precisamente en 1944 luego de una conferencia en Washington, en la cual se propuso una estructura para una organización mundial de la posguerra. Luego, en 1945 se acordó en las conferencias de Yalta y San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, y el 17 de enero de 1946 el Consejo de Seguridad realizó su primera sesión en la Church House de Londres. El poder del Consejo es el de vetar o aprobar cualquier acción armada por parte de las naciones en el mundo.

El otro acuerdo sustancial de la posguerra fue el de la OTAN, una alianza militar firmada el 4 de abril de 1949, cuyo objetivo es conformar un sistema de defensa colectiva entre los Estados miembro ante cualquier agresión de una potencia externa.

La causa estaba clara, había que proteger al bloque Occidental de cualquier incursión armada por parte de la Unión Soviética, y a veces evitar el avance de países no alineados con ninguna de las potencias. Como sucede habitualmente, esta alianza militar fue promovida por un presidente demócrata, el Sr. Harry Truman.

En la actualidad, la sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, y sus 32 estados miembros pertenecen a América del Norte y la Unión Europea: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Turquía, Macedonia del Norte, Finlandia y Suecia.

Recientemente, la OTAN se hizo famosa por la aspiración de Ucrania en formar parte de la alianza atlántica, que comenzó su proceso de adhesión en enero de 2008. El poder legislativo ucraniano aprobó en junio de 2017 una ley que hace de la integración a la OTAN una prioridad de la política exterior. En marzo de 2018 fue reconocida por la alianza como país aspirante, y en septiembre de 2018 el mismo parlamento ucraniano aprobó una enmienda constitucional para dar jerarquía a su decisión.

La tensión de fondo sobre esta pretensión es una definición todavía pendiente sobre el destino de Europa.

Mientras que la visión anglófila propone que el centro geopolítico debe situarse en el dominio de los océanos Atlántico y Pacífico —por lo que Europa debería mirar hacia el Oeste, tomando como referencia a las potencias marítimas como Inglaterra y los Países Bajos—, la visión telúrica considera a Eurasia como el corazón de la Tierra y plantea la necesidad de una integración entre las potencias terrestres e industriales. Desde esta perspectiva, Europa debería orientarse hacia el Este, centrando su mirada en potencias como Francia, Alemania y Rusia.

Entre las lamentables participaciones militares de la OTAN, pueden recordarse los bombardeos a Yugoslavia de 1999, cuyo resultado fue la balcanización del Estado. Luego, la Guerra de Afganistán en asistencia a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. También un día los intereses anglófilos aprovecharon la “Primavera árabe” que se había promovido desde el poder blando del progresismo, para invadir Libia en 2011 y derrocar a Muammar al-Gaddafi, líder de la revolución social y nacional. Por último, entre 2008 y 2016, la OTAN se dedicó a patrullar la costa oriental de África para atacar a fuerzas rebeldes de piratería, que atentaban contra los intereses ingleses en el comercio internacional.

Quizá la pretensión ucraniana en formar parte de la OTAN, que históricamente formó parte de Rusia, fue uno de los motivos que originó la recuperación de la Federación Rusa del territorio de la península de Crimea.

Lo mismo ocurrió en el conflicto de febrero de 2022, cuando la Federación Rusa inició las hostilidades contra Ucrania, que buscaba colocar armamento en su territorio que pudiera atacar a Moscú en menos tiempo que la capacidad de respuesta rusa.

En palabras del mismo presidente Putin: “'Ni una pulgada hacia el Este, nos dijeron en la década de 1990. ¿Y qué? Nos engañaron. Nos engañaron descaradamente: cinco oleadas de expansión de la OTAN… Hemos dejado bien claro que es inaceptable que la OTAN siga avanzando hacia el Este. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Estamos poniendo misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No. Es EE UU quien ha venido a nuestra casa con sus misiles. ¿Es una exigencia excesiva no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa?”.

Mientras que Rusia iniciaba el conflicto contra Ucrania, denunciaba la voluntad de Washington de avanzar con la OTAN sobre su frontera, incumpliendo Ucrania los acuerdos de Minsk firmados en 2014.

Sin embargo, la visión norteamericana no era unívoca, el principal líder de la oposición, Donald Trump, sostenía en aquellos años que con él al mando ese conflicto nunca se hubiese desatado.

En efecto, su visión sobre la OTAN es distinta a la de los demócratas. Trump considera que esta alianza sólo sirvió para que el pueblo norteamericano financiara con sus impuestos el bienestar y el desarrollo de las naciones europeas, en especial el Reino Unido, las cuales se valieron de la organización transatlántica como una Fuerza Armada más al servicio de sus intereses, resignando la inversión en defensa.

Uno de los recuerdos que nos toca de cerca, fue cuando el mismo Reino Unido requirió a la OTAN su participación en la Guerra de Malvinas allá por 1982. El presidente socialdemócrata francés, Mitterrand, confirmó a Thatcher su apoyo y proveyó del armamento militar contra la Argentina. Otro ejemplo del contubernio anglo-francés en nuestra historia.

En la reunión que sucedió el pasado 24 de junio, se encontraron los principales mandatarios de la OTAN en La Haya, Países Bajos.

Ya en febrero de 2025, en la antesala del histórico encuentro entre el presidente ucraniano Zelenski y el presidente estadounidense en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump expresó su rechazo a la incorporación de Ucrania a la OTAN. Argumentó que esta había sido una de las principales causas del conflicto con Rusia y reafirmó su postura a favor de una solución pacífica.

Trump asistía fortalecido al encuentro de OTAN en La Haya el pasado 24 de Junio. Había logrado un acuerdo de paz entre Irán e Israel; había obtenido el acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, firmado en Washington para poner fin a décadas de combate en el este congoleño; y había auspiciado un cese en las amenazas y hostilidades incipientes entre dos potencias nucleares, India y Pakistán.

Los líderes europeos se dedicaron durante toda la cumbre a adular a Trump, cambiando la táctica hostil que hasta ese entonces mantenían con el presidente norteamericano.

El objetivo de Estados Unidos para el encuentro era reconfigurar la naturaleza de la alianza militar. Hasta ese entonces Estados Unidos era quien financiaba en mayor medida la estructura, cuando finalmente los conflictos en los que incursionó la alianza no respondieron a los intereses del pueblo norteamericano, sino de élites trasatlánticas.

Trump pretendía que los Estados miembro aumentaran su gasto en defensa a 6% del PBI, en tanto el objetivo que hasta ahora tenían era del 2%. Según números de 2024, mientras muchos de los Estados europeos tenían un gasto de defensa de 1,30 % del PBI (Bélgica), la potencia norteamericana lo hacía por el triple.

Finalmente, las naciones acordaron aumentar los gastos de defensa del objetivo previo del 2% del PBI al objetivo de 3,5% para 2035, más 1,5% en infraestructuras asociadas al gasto militar, es decir, un total de 5%.

Otra desilusión de la cumbre fue para Ucrania, mientras en la época de Biden finalizaban con una conferencia de prensa en la cual las naciones insistían en su apoyo a la causa ucraniana contra Rusia, esta vez la diplomacia norteamericana se ocupó de que no existiera tal conferencia.

Estados Unidos cuenta con armas nucleares almacenadas en Italia, Bélgica, Alemania y los Países Bajos, 100 mil soldados estacionados en toda Europa y entre ellos 20 mil en países de la OTAN en Europa del Este, que fueron movilizados por el ex presidente Biden a partir de 2022.

Sin embargo, la visión de defensa norteamericana auspicia el reordenamiento de sus tropas hacia el Océano Indo-Pacífico, más que en la amenaza de un conflicto en Europa del Este, donde la posguerra le facilitará por primera vez contar con una base material en el Oeste de Ucrania, cuando se deban pagar los costos de la guerra.

En consecuencia, se configura un nuevo orden internacional en el cual las naciones europeas deberán hacerse cargo de su propia defensa, mientras que el libro de la OTAN tendrá futuros capítulos cuando se discuta la paz entre Ucrania y la Federación Rusa. En efecto, entre las demandas rusas para alcanzar la paz, está el compromiso de no unirse jamás a la OTAN y, con ello, una modificación de la Constitución que lo estableció como meta.

#2 - YPF y el collar del perro

Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue la primera empresa estatal de petróleo del mundo. Basta con recorrer América para observar como muchas petroleras adoptaron su nombre, en tanto fue ejemplo para las naciones en la búsqueda de consolidar un proyecto industrial y soberano.

El general Mosconi, uno de nuestros patriotas y amigos del pueblo argentino, que entregó su vida para que hoy estemos orgullosos de nuestra petrolera, planteaba con firmeza: “Argentina no es un país petrolero, sino un país con petróleo”.

Algunos grandes hitos de su plan de negocios: 1) En sólo 7 años aumentó la producción de petróleo de 348 mil a 872 mil metros cúbicos; 2) logró la independencia del transporte energético de YPF; 3) construyó la gran refinería de La Plata, donde hoy se industrializa el 60% del combustible.

Los objetivos de su plan de negocios para YPF eran:

-

Igualar el precio del combustible para toda la Argentina.

-

Abaratar el precio de la energía todo lo posible sin afectar la rentabilidad y la inversión de la empresa.

-

Garantizar el acceso a la energía en todo el país, independientemente de si se trata de provincias petroleras.

-

Abastecer el mercado interno de energía, para evitar depender de importaciones.

-

Invertir en reservas futuras, reponer cada barril extraído por otro explorado, incorporado a las reservas.

La visión de Mosconi era profundamente ambiental, en tanto consideraba que el recurso energético debía preservarse para las futuras generaciones y abastecer el mercado interno, no exportarse sin límite, ni permitir explotaciones indiscriminadas por parte de las petroleras, en especial las extranjeras.

A 103 años y 27 días de la firma del Decreto que dio origen a YPF, podemos decir que los objetivos de Mosconi han quedado en olvido.

Comenzaba la década del 80, YPF estaba sobreendeudada por decisión de la última dictadura. Desde hacía media década, Martinez de Hoz engrosaba las reservas del Banco Central y abarataba el tipo de cambio, mediante el endeudamiento de las empresas públicas. Como resultado, desde 1983 se alcanzó un hito en la Historia Nacional: el autoabastecimiento. Producto de la destrucción continuada del aparato industrial, Argentina producía más energía de la que consumía.

A pesar de las privatizaciones de la década del 90 y luego la venta de YPF a la española Repsol, la petrolera siguió siendo la locomotora de la política energética de la Argentina. Ahora, el objetivo era otro. Hoy, una palabra nos resuena con fuerza: exportar.

YPF pasó a sobreexplotar sus reservas, no hizo una sóla exploración nueva, vendió varias de sus refinerías y estaciones de servicios, y sus inversiones se limitaron a oleoductos y gasoductos hacia el extranjero, para exportar todo lo posible. En una década, sus exportaciones se multiplicaron 27 veces.

Finalmente, a partir del proceso de industrialización abierto en la Argentina a partir de 2002, las necesidades energéticas condujeron a las autoridades públicas a considerar la recuperación de poder soberano sobre sus hidrocarburos.

El primer intento por abordar la problemática llegó en 2004 de la mano del Ministro de Planificación, Julio De Vido. Con la sanción de la Ley N° 25.943 y junto con el Decreto N° 1529 se dio origen a Energía Argentina S.A., también conocida como Enarsa.

El objetivo era unificar la política energética del sector público en una sóla empresa, y competir dentro del sector energético con el objetivo de conducir al resto del mercado a promover la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como su procesamiento para el mercado interno.

Sin embargo, el problema era de magnitudes: YPF dominó históricamente el mercado. Sus competidoras, durante la primera década del siglo XXI, eran de origen británico/holandés (Shell), norteamericanas (Esso) o brasileras (Petrobras). Resultaba complejo intervenir en un mercado tan oligopólico y con tantas potencias extranjeras y regionales mediando.

Pese a los avances de nacionalización del petróleo y el gas que se realizaban en el continente (Bolivia y Venezuela), una anécdota coronaba la posición del gobierno argentino. Pino Solanas, quien conducía el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), se entrevistó con Néstor Kirchner en la Casa Rosada allá por el 2005. Luego de escuchar la propuesta de nacionalización, Néstor le señaló el balcón y la Plaza de Mayo, y concluyó: “Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta, el problema es que necesito un millón de personas en la plaza para hacer eso”.

Finalmente, el camino elegido fue otro. Si en la década del 40 el peronismo se había propuesto promover una burguesía nacional de industriales, una parte de nuestro Movimiento consideró que eso fue un error, y que más que promoverla, había que SER la burguesía nacional.

Los acuerdos electorales de 2007 (Cristina, Cobos y vos), se coronaron con las legislaturas provinciales de Chubut y Neuquén, que sancionaban la prórroga de las concesiones más importantes que vencían ese mismo año. Cerro Dragón (petróleo, Bulgheroni) se prorrogó por otros 40 años, mientras que Loma La Lata (gas, Repsol-YPF), por 20 años.

Para 2008, el gobierno se proponía hacer pie en la Petrolera de Mosconi. Se había roto la alianza electoral y algunos acuerdos tras el lockout patronal del campo. Néstor conducía desde afuera del Ejecutivo y debía avanzar sobre la petrolera sin pasar por La Lapicera. En estas circunstancias, nació la “Argentinización”.

El plan era adquirir un paquete accionario de YPF por parte de un privado en la Argentina, histórico amigo de la familia. Eskenazi era un histórico banquero de Santa Cruz y dueño del Grupo Petersen.

La compra se hizo desde una sociedad del grupo constituida en España y sin dinero. Petersen Energía adquirió un préstamo de 1.018 millones de dólares por parte de un consorcio de bancos -Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa- y otro de 1.015 millones por parte de Repsol, a cambio de la compra del 14,9% de las acciones, permitiendo que se pagara con las utilidades de la petrolera. En 2011, el Grupo Petersen se endeudó por otros 670 millones y compró otro 10% del paquete accionario.

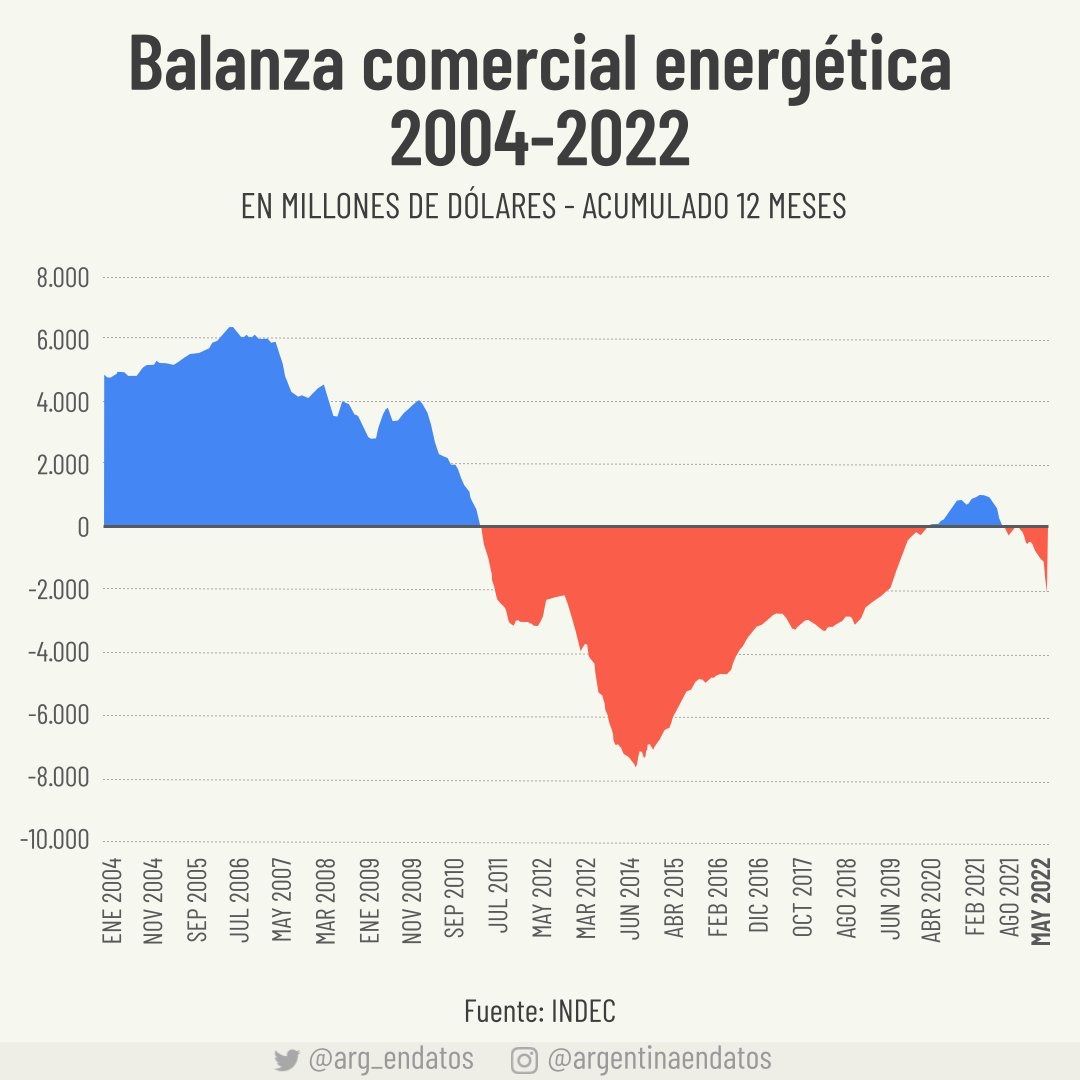

La estrategia duró poco. La crisis del sector energético empujaba la sangría de reservas por la necesidad de importar gas y petróleo para abastecer la demanda local. Desde 2010 se había perdido el abastecimiento energético y la balanza comercial de la energía pasó a ser deficitaria. Las consecuencias del desmanejo de YPF por parte de Repsol se hicieron notar: habían vaciado las reservas que eran el porvenir industrial de la Nación.

En 2012, luego del triunfo electoral del 54% y tras el infortunado fallecimiento de Néstor, comenzó una nueva gesta para recuperar el abastecimiento energético y continuar el ciclo de crecimiento. De paso, se podía proceder a revertir el enchastre generado con el ingreso de los Eskenazi a la compañía. El hijo, Sebastián Eskenazi, había pasado a ser CEO de Repsol-YPF en Argentina y era uno de los responsables del vaciamiento de la empresa.

Algunas cuantas manzanas de Buenos Aires amanecían en aquella época con múltiples afiches que convocaban a Nacionalizar YPF, hablaban de 100% pública y 100% argentina. Sin embargo, la estrategia que decidió el gobierno fue por la expropiación del 51% del paquete accionario, sin investigar una sóla coma sobre el incumplimiento de Repsol en la gestión de la empresa desde la privatización.

Mientras que muchos especialistas del sector sostenían la posibilidad jurídica de recuperar el 100% de la compañía con el sólo análisis de los incumplimientos de los contratos de concesión oportunamente firmados, el gobierno optó por iniciar un proceso de valuación del paquete accionario a expropiar.

Para 2014, el equipo económico tenía un nuevo jefe, Axel Kicillof, quien propició un acuerdo con Repsol en 4.700 mil millones de dólares, Aprobado por el Consejo de Administración de Repsol el 25.02.2014. El pago iba a hacerse mediante la emisión de bonos de deuda pública por 5 mil millones. El acuerdo se firmó en 2014 y los bonos emitidos fueron los X, Discount 33 y Bonar 24, además de una emisión adicional de deuda por hasta 1.000 millones de dólares para cubrir cualquier diferencia en el precio de las acciones.

El problema del camino elegido era que suponía ajustarse entonces a los mandamientos del Estatuto Social de YPF y la legislación en materia de mercado de capitales, tanto de la Argentina como de Estados Unidos, donde cotizan las acciones de la compañía.

Existe un término en el mundo de los títulos valores y del mercado de capitales que es muy simpático: “OPA”, Oferta Pública de Adquisición de acciones. Es una garantía con la que cuentan los accionistas minoritarios de cualquier sociedad cuyas acciones cotizan en un mercado público, por la cual al producirse la compra de un paquete accionario que supone el cambio del controlador de la sociedad, los accionistas minoritarios pueden solicitar que a cambio de un precio justo se les compren sus acciones si no quieren someterse al nuevo controlador.

La política llevada adelante por el entonces Ministro de Economía desconoció todo tipo de Oferta de Adquisición de Acciones a los minoritarios. En efecto, uno de esos accionistas minoritarios fue el Grupo Petersen de Enrique Eskenazi.

Peleado con los Kirchner y con problemas serios de deuda, su sociedad en España había caído en un concurso de acreedores. Uno de los activos que invocaban los Eskenazi como oferta para cubrir sus deudas era el reclamo contra la Argentina por las acciones no pagadas por ser minoritario en la adquisición del 51% de YPF.

En este momento de la historia es que aparecen nuestros nuevos fondos buitre. Burford Capital LLC se presentó como comprador de tales derechos por 17 millones de dólares, y en un acuerdo con el Grupo Petersen consiguió quedarse con el 70% del derecho al cobro de la indemnización que hoy nos exige desembolsar de mínima 16.100 millones, casi mil veces más.

Un 8 de abril de 2015, se presentó Burford Capital en los Tribunales Federales de Nueva York, en nombre del Grupo Petersen, reclamando:

“incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio… YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.

Dos meses después, otro tenedor minoritario, Eton Park, un fondo de cobertura relacionado a Goldman Sachs, presentó demanda contra YPF y la Argentina por el mismo reclamo, aunque con un monto inferior. Ni lento ni perezoso, Burford aprovechó y le compró el 75% de los ingresos a recuperarse.

Burford Capital es un estudio jurídico ligado al sector financiero que se dedica al casino del riesgo legal o mercado jurídico, comprando y vendiendo derechos de litigio con distintos riesgos de éxito, según cada época, originados en diferencias entre el sector privado y los Estados Nacionales. Se especializó en reclamos contra procesos de estatizaciones cuando, luego del fracaso del Consenso de Washington y de las crisis financieras como las de 2008, muchos Estados debieron recuperar poder soberano sobre diversas áreas para evitar su quiebre.

Nuestro nuevo buitre, en el propio juego de su negocio, vendió parte del litigio comprado contra Argentina entre 2016 y 2019, luego de obtener sus primeras sentencias favorables.

El fondo, a su vez, cotiza en la bolsa de Nueva York y de Londres, y sus propietarios minoritarios institucionales son los famosos Black Rock, también accionistas minoritarios de YPF, de una compañía de fondos de inversión de Arabia Saudita y de una empresa pública de administración de inversiones de los Estados Unidos. Uno de sus socios estelares es JP Morgan, que hace algunos días aconsejó a sus clientes hacer las valijas de la Argentina y desarmar sus posiciones del Carry trade.

Así, comenzó un juicio internacional, uno de los tantos que la Argentina tiene en el mundo, que ayer fue noticia de los principales portales; en tanto la Jueza Loretta Preska de Nueva York ordenó al Estado Argentino pagar la deuda por la compra del paquete minoritario de acciones con el 51% de las acciones que habíamos recuperado.

La pregunta es cómo seguimos. El planteo del Juzgado de Nueva York es claro: Argentina debe pagar por la oferta pública de adquisición de acciones del Grupo Petersen y Eton Park. Si bien la causa se encuentra apelada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, todavía la cámara no designó su panel de tres miembros, ni asignó fecha para la audiencia del caso.

Sin embargo, como en estos casos la apelación no inhibe el proceso ejecutorio de la sentencia, la Jueza avanzó y exigió el día de ayer que el Estado Nacional entregue el 51% de sus acciones dentro de quince días para afrontar el pago de los 16.100 millones de dólares a los minoristas.

Lo sorprendente de todo esto es que si se venden esas acciones a precio de mercado, no alcanzan ni para pagar la mitad de la deuda.

Algunos sueñan desde 2016 poder zafar con la estrategia del enchastre nacional: denunciar una connivencia delictiva entre el Grupo Petersen, la conducción de YPF en manos del hijo de Eskenazi y la conducción del gobierno entre 2008-2015, en pos de generar una deuda de la petrolera estatal de al menos 5 mil millones en favor de los Eskenazi -una vez descontado el 70% de Burford y sus amigos-, para luego retornar al grupo Kirchner.

La otra manera es plantear la incompetencia de los Juzgados de Nueva York en materia judicial para avanzar sobre la ejecución de una condena. Los planteos de inmunidad de ejecución son habituales en materia comercial, aunque hemos vivido los antecedentes del mismo Juzgado cuando fue el caso del Juez Griesa y los Fondos Buitre, donde no se dudó en avanzar sobre activos públicos de la Argentina en el extranjero, como el embargo de la Fragata Libertad en Ghana.

En definitiva, la historia que nos acontece es muy cruda y sólo una solución de conjunto puede afrontarla.

Luego de la entrega de nuestra petrolera nacional —vendida a cambio de títulos de deuda pública que cotizaban al 15% de su valor nominal—; luego del vaciamiento de las reservas energéticas que, al momento de su privatización, garantizaban abastecimiento por 25 años; luego de haber recuperado al menos el 51% de sus acciones mediante una nueva deuda externa de 5.700 millones de dólares; luego de reconvertirla con el ahorro del pueblo argentino hacia la explotación de Vaca Muerta y el desarrollo del petróleo y gas no convencional; luego de financiar su modelo de negocios orientado a la exportación de hidrocarburos para abastecer las necesidades industriales del extranjero... Encima de todo eso, ahora nos quieren obligar a entregar las acciones que compramos y quedar, además, endeudados por miles de millones con un puñado de buitres jurídicos.

Básicamente, es la historia del tipo al que le robaron el perro y después fueron a reclamarle por el collar. La pregunta es, ¿hay alguna manera de evitarlo?

Loretta Preska, Jueza del Distrito Sur, en su fallo señaló que Argentina debía entregar sus acciones en el plazo de catorce días hábiles y ser depositadas en el Bank of New York Mellon. Considerando la existencia de la ley de expropiación, que estableció que se debían contar con dos tercios de los votos de ambas Cámaras para revender las acciones, la jueza sugirió varios caminos posibles:

“No hay ningún inevitable entre la ley argentina y la petición de los demandantes. La República (Argentina) tiene varias opciones que puede seguir legalmente. 1) Recibir el permiso del Congreso nacional con el voto de dos tercios de sus integrantes (para realizar el traspaso), 2) tomar una acción para cambiar la ley o 3) satisfacer al juzgado a través de un acuerdo con los demandantes”.

El punto 3) es notorio, deriva del incumplimiento del gobierno desde 2023 en aportar garantías para evitar algún tipo de embargo. Ahora le resta al gobierno iniciar un pedido de Stay para frenar el embargo por unos 45 días, aunque si luego incumple se puede dictar el desacato y las consecuencias serían peores.

Luego le queda acudir al Circuito de Apelaciones contra el embargo dictado, aunque allí descansa nuestra anterior apelación al fallo original.

Se podrían invocar los principios internacionales de la cortesía o comity, que en Estados Unidos forman parte de la Doctrina de sus Tribunales Federales, e imponen la consideración, deferencia y respeto mutuo entre jurisdicciones, en este caso la Argentina y la de EE UU.

En efecto, existiendo juicios pendientes de resolución en la Justicia Federal de la Argentina en relación a la adquisición del paquete accionario por parte de la familia Eskenazi, debe esperarse una resolución de dicho litigio penal a fin de determinar el derecho comercial que exigen los imputados.

Por otro lado, es una buena oportunidad para rever la arquitectura jurídica internacional que Argentina adoptó con las sucesivas prórrogas de jurisdicción y los tratados bilaterales de inversión a los cuales nos sometimos desde los ‘90s.

Hoy pagamos las consecuencias de esas decisiones de entrega de soberanía. La denuncia de los tratados tienen efectos hacia delante. Es hora de comenzar.

#3 - Nuevo hito del Garrahan

El 17 de Junio nació una bebé con un diagnóstico prenatal de mielomeningocele, una malformación en la columna vertebral congénita.

En la semana veintisiete de gestación la bebé fue operada dentro del útero materno. Veinticinco profesionales intervinieron en el tratamiento y el Garrahan se convirtió en el primer hospital público pediátrico de la Argentina en realizar este tipo de cirugía fetal. La bebé nació en la semana treinta y seis con una cicatriz perfecta.

Hasta ahora, este tipo de intervenciones se hacían en el Hospital Austral, que es privado y requiere cobertura. Dos antecedentes hubieron en la Argentina desde el sector público, el caso del Fernández y un hospital de Córdoba, aunque no alcanzaron la complejidad de una cirugía en útero en la semana veintisiete.

En la cirugía pactada intervinieron veintiún profesionales, aunque se debieron adelantar dos días por rotura de bolsa.

Uno de los encargados de la intervención quirúrgica, el cirujano Javier González Ramos, explicó que:

“El Hospital Garrahan ha alcanzado un logro trascendental en la historia de la medicina pediátrica argentina al realizar con éxito una cirugía intrauterina. Representa un avance fundamental en el abordaje de patologías congénitas antes del nacimiento y abre nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida desde etapas muy tempranas del desarrollo”.

Una vez más, las capacidades nacionales en materia de salud vuelven a ofrecer un destino de grandeza y humanidad para los pueblos del mundo. Argentina debe y puede recuperarse.

Dejanos un comentario

Para dejarnos un comentario, tenés que ser parte de nuestra Comunidad Suscribite ahora.

Enviar