Sucesos que echan luz sobre el contexto internacional y argentino de nuestros tiempos. Escribe Ariel Duarte.

#1 - Dólares o Yuanes: el imperio del dinero

¿Por qué Estados Unidos intervino en el mercado de cambios de la Argentina?

Las hipótesis que circulan son todas conspiranoicas.

El asunto es que quienes las formulan en general parten de una concepción liberal de la economía. Por izquierda y por derecha, unos progresistas y los otros neoliberales, piensan la economía desde el combustible y no desde el motor.

Los análisis se reducen a conjeturas conspiranoides porque, partiendo de premisas falsas, la realidad parecería no tener explicación y, por tanto, la fantasía se impone sobre la racionalidad.

Si en algún momento en la Argentina éramos todos peronistas, hoy somos todos mercantilistas.

Esa concepción creía que la posesión del oro significaba tener riqueza. Así fue cómo España cayó en la fantasía de creer que poseyendo las minas de Potosí y las principales reservas de oro del mundo, iba a dominar sobre el conjunto de las potencias.

Sin embargo, mientras que el imperio español sólo se ocupaba de conseguir más oro, Inglaterra desarrolló sus talleres, su industria y comercio.

La velocidad del crecimiento de las reservas en oro por parte de España era mucho mayor que el crecimiento de su producción de bienes, por lo que un día el oro perdió valor, los precios de los bienes se encarecieron y el imperio debió destinar su oro a comprar en el extranjero los bienes para su subsistencia, a un precio mayor.

El imperio del dinero invisible

Esta idea hoy está muy presente en el imperio del dinero, y conduce a los bienaventurados a análisis erróneos sobre la realidad. Algunas de estas zonceras pueden resumirse en las siguientes frases que hemos escuchado:

-

Estados Unidos tiene poder porque posee la máquina de crear dólares.

-

Los magnates de la Revista Forbes son poderosos porque tienen las fortunas más grandes del mundo (se calculan multiplicando sus tenencias de acciones con la cotización actual del mercado).

-

La clase alta es porque tiene dinero y la clase baja es porque no lo tiene.

-

Frente a las necesidades actuales, para la socialdemocracia la solución al hambre es un subsidio universal donde a todos se les reparta el dinero mínimo para subsistir, y para los neoliberales la solución es eliminar las barreras e inundar de capitales un país para que brote el desarrollo.

Los análisis de la desigualdad caen en el mismo problema, pues parten de la concepción de la clase social según la capacidad de consumo: unos son de ingresos bajos, otros medios y otros altos, siempre hablando de guita.

El consumismo y la plata caminan de la mano. En el mundo globalizado, las poblaciones urbanas cada vez se concentran más y dependen del acceso al dinero para obtener los bienes y servicios para su subsistencia.

En un mundo hiper urbanizado, el supermercado reemplazó al mercado, y cuando hablamos de mercado ahora nos referimos al ámbito donde se compran y venden acciones, divisas u otros instrumentos financieros.

La noción de cómo llegan los productos a la góndola se desdibuja entre promociones y descuentos con tarjetas bancarias o aplicaciones.

No sólo perdimos la conciencia de cómo llegan los productos al comercio, sino que la globalización borró también la cara del comerciante de especialidad, la góndola es uniforme y nos ofrece lo que antes vendía el carnicero, el verdulero o el almacén.

El siglo XXI y el internet nos ofrecieron, incluso, la posibilidad de ya ni ir a ese supermercado, podemos comprar desde casa.

Para colmo, ya perdimos la conciencia física del dinero, ahora está almacenado en cuentas digitales o bancarias, y tenemos más conexión a internet que efectivo en el bolsillo.

Todo este panorama nos deja indefensos ante la realidad cuando se impone sobre el verso de lo digital y del dinero.

Así es que en los últimos tiempos, el nuevo orden internacional fue interpretado como “incertidumbre” y “turbulencia”, imponiendo la lógica en los mercados financieros internacionales del denominado “fly to quality” (volar hacia la calidad).

Cuando uno pregunta qué sería eso, la respuesta es comprar Oro o Bonos de deuda de quien tiene la máquina de imprimir billetes: Estados Unidos. Esa es la “calidad” que la concepción del imperio del dinero considera como cierta.

Este año, cuando se consagró el clima de “incertidumbre”, el precio de referencia del oro subió un 66%, con un pico de U$S 4.400 por onza troy.

Sin embargo, tenemos una buena noticia: la riqueza no se origina ni en el metal, ni en el billete, ni en la valorización financiera de las acciones de las empresas.

La riqueza es el trabajo y la producción

La única riqueza posible es la que se origina en el trabajo.

Si la riqueza es poder, entonces los pueblos industrializados, que producen bienes y servicios y son capaces de ser el taller que abastece al resto de esos bienes, son aquellos que triunfan en ese campo.

La lógica se vuelve a imponer en el nuevo orden internacional, y la ideología de la guita cede ante la guerra comercial. Lo que antes era libre flujo de bienes, capitales y acuerdos de libre comercio, ahora son barreras, aranceles y zonas de influencia.

La primera potencia del mundo se propone desde la llegada de Trump mejorar sus términos de intercambio para financiar su desarrollo mediante la balanza comercial, en vez de mediante los impuestos internos.

El nuevo orden implica la puesta en valor del vector trabajo por sobre el dinero, es un cambio de concepción revolucionario.

La nueva época

La nueva época nos ofrece la posibilidad de utilizar los mismos instrumentos que usaron Rosas y Perón en nuestra tierra para el desarrollo nacional: administrar el comercio exterior.

Se trata de defender el trabajo local y, a la par, financiar la economía y la administración con aranceles a la mercadería extranjera, en vez de con impuestos a la población interna.

En la nueva lógica de la administración del comercio exterior, existen distintas herramientas que el coloso del mundo “habilitó”, es decir, que ya no nos comemos un juicio en la Organización Mundial del Comercio por utilizarlas.

Los instrumentos de política económica de Trump consisten en:

1) Aranceles a bienes importados de países con los que tienen déficit comercial;

2) Retenciones a las exportaciones sobre bienes estratégicos;

3) Baja de la tasa de interés para financiar la economía nacional;

4) Devaluación del dólar frente a las monedas extranjeras, para mejorar la competitividad.

La ayuda financiera de Estados Unidos a nuestro país, de corto plazo, apunta al punto 4 de las herramientas, en tanto la potencia del norte liquida sus activos en dólares para comprar pesos, devaluando su moneda ante la Argentina. La contrapartida de revaluar el peso es, precisamente, devaluar el dólar.

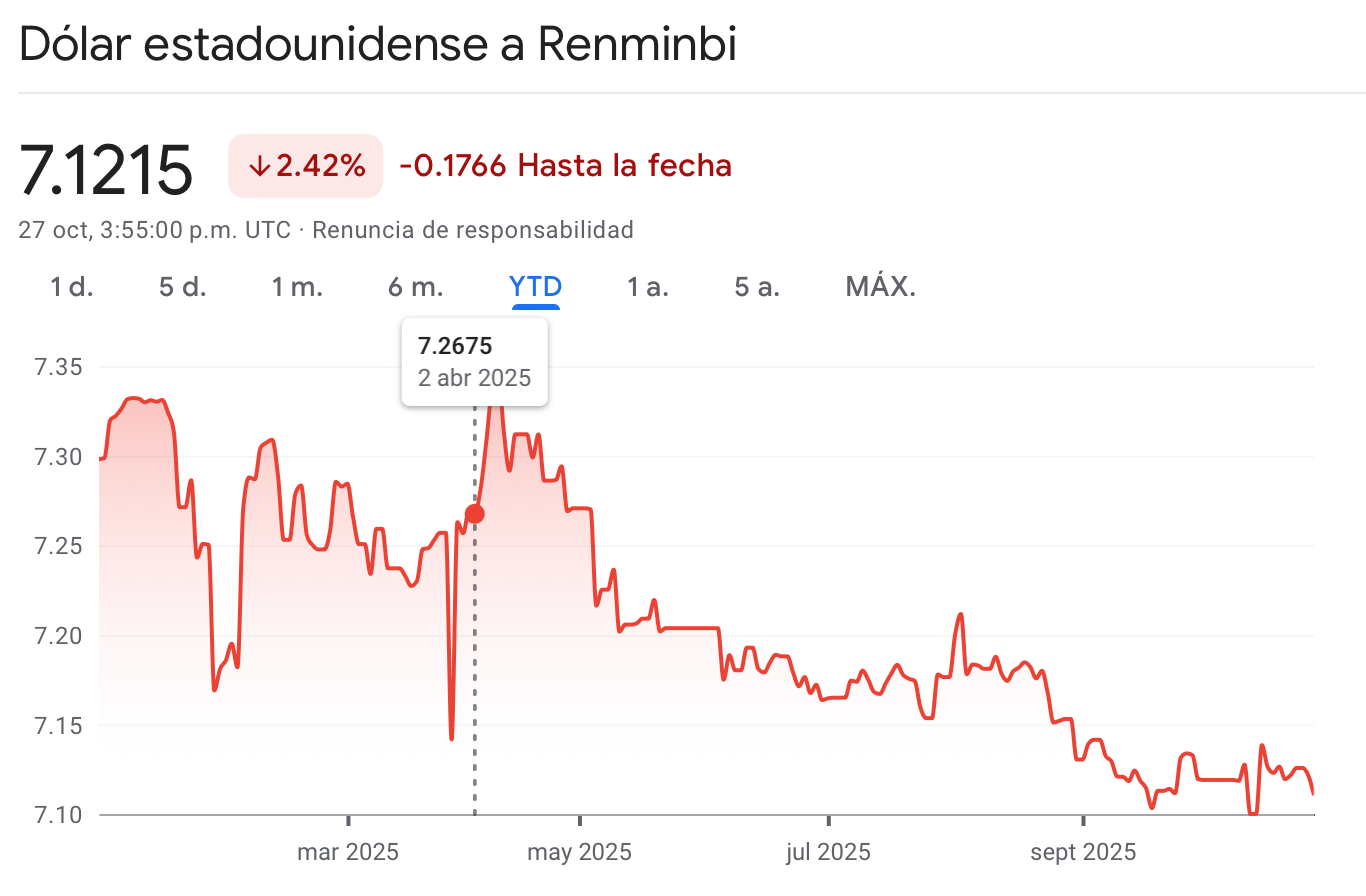

Los puntos 3 y 4 los observamos en el siguiente gráfico, donde se traza el camino buscado por Estados Unidos con la baja de la tasa de interés y la devaluación de su moneda: lograr que acceder al dólar para la inversión productiva sea más barato. Desde el pico alcanzado en la previa a la asunción de Trump, el valor del dólar se desplomó en forma continua.

Quienes conciben la economía desde el dinero consideran que la revaluación del yuan y la devaluación del dólar en el mundo son signos de que China se posiciona como primera potencia.

Sin embargo, es todo lo contrario: Estados Unidos siempre pegó el grito en el cielo cuando China devaluó su moneda, porque precisamente eso mejora los términos de intercambio de la potencia asiática, medida que China aplicó al publicar Trump los nuevos aranceles del 2 de abril de este año.

En este sentido, el único camino posible para China es devaluar su moneda, pues los términos de intercambio del nuevo orden se impusieron sobre la lógica de libre comercio que promueve China hace varios años en la OMC, Davos y otros foros internacionales.

Desde otro ángulo, la concepción del dinero vuelve a aflorar cuando se analiza la utilización de una moneda en los pagos internacionales. Precisamente, la idea de utilizar la divisa china para los pagos del comercio externo condujo a la revalorización del yuan en la curva observada, pese a los intentos de China por devaluar su moneda.

El hecho de que tras los acuerdos de Bretton Woods se hubiese dispuesto que el dólar iba a ser la moneda de intercambio para las transacciones internacionales, lejos de beneficiar al pueblo norteamericano, ponía la riqueza de su industria y trabajo al servicio de los flujos comerciales de las grandes cadenas globales.

Los únicos beneficiados de Bretton Woods eran los grupos financieros globales, muchos con sede en Wall Street y Londres, pues la utilización del dólar mejoraba el precio de los bonos y acciones que ellos mismos vendían, profundizando la valorización financiera en detrimento de la economía real.

Es decir, si todo el mundo demandaba el dólar para comerciar, el dólar se valorizaba y, por tanto, los activos financieros en dólares también. Sin embargo, quienes querían promover el trabajo y la industria en Estados Unidos, requerían aún más dólares para desarrollarse en su propio país.

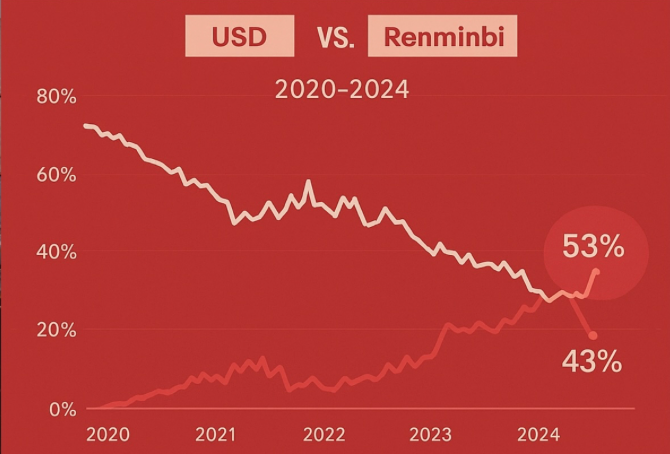

Desde la llegada de Trump en 2016, la curva entre la utilización del renminbi (China) y el dólar para las transacciones internacionales empezó a acercarse, mientras la moneda china se utilizaba más, el dólar menos.

Las guerras en Medio Oriente y el Este europeo potenciaron este fenómeno y finalmente a partir del 2024 las curvas se cruzaron: ahora la china es la moneda más utilizada en términos nominales para las transacciones.

Desde la ideología de la guita, claman por izquierda y derecha que China se convierta poco a poco en la primera potencia del mundo.

Sin embargo, este fenómeno lo explican sólo bajo la consideración de que el dinero explica la existencia de una potencia económica.

En el nuevo orden internacional, este fenómeno significa en el mediano plazo una revalorización del Yuan, que es precisamente aquello que la potencia china trata de evitar, pues significa una pérdida en los términos de intercambio con el mundo.

Debemos cambiar la forma de pensar la economía, nos acostumbramos a partir del dinero para pensar el trabajo y la producción, y esas premisas no sólo son falsas, sino que nos conducen a ponderar escenarios equivocados respecto al mundo que transitamos.

#2 - El sinuoso camino para industrializar argentina

La semana anterior tratamos sobre el fracaso del Plan A del gobierno, consistente en la asistencia del Tesoro norteamericano, mantener el dólar en $1300 (hoy cerró en +$1400), aumentar la tasa de interés, renovar los vencimientos de la deuda pública y comprar reservas en consonancia con el acuerdo con el FMI.

El objetivo es el mismo de siempre, lograr una aparente estabilidad que posibilite una suba en el precio de los bonos y baja del riesgo país. Con eso, poder emitir nueva deuda externa en mercados financieros extranjeros para sortear vencimientos hasta el 2027.

Frente a los cuestionamientos sobre el cortoplacismo de la estrategia, la respuesta liberal siempre es fantasiosa: la teoría del derrame 2.0.

La idea de fondo en los modelos rentísticos o especulativos es que una futura lluvia de dólares, por exportaciones de materias primas o inversiones de capitales extranjeros, posibilitará un futuro próspero para el país.

El resultado electoral nos devolvió una piña sobre el pronóstico electoral elaborado a partir de las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

El derrotero desde entonces había sido la quita de corto plazo de retenciones, con el consecuente aumento de la comida, y los problemas relacionados al narcotráfico.

Sin embargo, el temor a una devaluación por la derrota, el rechazo a la oposición y la amenaza del gobierno norteamericano de soltar a la Argentina, primaron sobre el voto contra el gobierno.

El Plan Bessent fracasó

La pregunta que queda ahora es si entonces el plan A tiene posibilidad de subsistir.

El esquema actual ni siquiera llega a ser rentístico, se limita a la obtención de un riesgo país que permita el financiamiento externo, hasta que una lluvia de dólares por RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) inhiba cualquier tipo de devaluación exportadora.

El drama es que este tipo de esquemas confían en irrealidades.

La deuda pública, lejos de financiar el déficit y garantizar pagos de vencimientos de deuda, multiplican los futuros pagos de intereses, aspiran el ahorro privado hacia los bonos del Estado en vez de destinarse al desarrollo productivo, por lo que en el mediano plazo destruyen los ingresos fiscales que podrían garantizar el pago de la deuda pública.

Por otro lado, los proyectos aprobados en el RIGI son la esperanza del gobierno para catapultar las inversiones de capital extranjero y garantizar el ingreso “genuino” de dólares.

De los 20 proyectos presentados, se aprobaron sólo 8, de esos 4 son del sector energético, 3 de minería y 1 de la siderurgia, y alcanzan un total de 15 mil millones de dólares.

Los proyectos asociados al sector energético se tratan sólo de vehículos para la exportación de la materia prima, 3 son para licuar el gas y exportarlo en buques, y el otro es un oleoducto denominado Vaca Muerta Sur para llevar el crudo hacia la costa atlántica y exportarlo.

Sin embargo, no sólo el RIGI libera la disponibilidad de las divisas y exime de pago de impuestos a los inversores (en detrimento de los ingresos fiscales necesarios para cubrir el agujero financiero), sino que el ingreso de los dólares de inversión se estima recién a partir de 2027.

La salida del esquema especulativo

El gobierno nacional se encuentra de salida en su esquema económico.

La entrada del Tesoro norteamericano vino a salvaguardar y garantizar la salida de los capitales que ingresaron a la bicicleta financiera de los últimos gobiernos.

Mientras en el corto plazo lograron proveer de dólares a quienes desarmaron sus posiciones en pesos (interrumpiendo plazos fijos o no renovando la deuda pública en moneda local), para el mediano plazo posibilitaron que el Banco Central dispusiera de fondos para contratos futuros de dólares que aseguran un tipo de cambio bajo para quienes salieran de la bicicleta a fin de año.

El problema de la economía argentina no es la falta de dólares, sino la inexistencia de proyectos productivos rentables, en una época donde ni la exportación de materias primas resultan favorables en el largo plazo.

Los obstáculos y la tensión

La salida del esquema especulativo conduce a plantearnos: ¿cuál es el modelo que se propone en su lugar?

La tensión radica entre dos modelos que explican la derrota electoral del día de ayer.

Mientras en el gobierno se observa una unidad de concepción sobre el destino especulativo (bajar el riesgo país y salir a tomar deuda hasta que las desregulaciones posibiliten el ingreso de inversiones extranjeras), en la oposición conviven dos modelos contrapuestos: vivir de rentas o industrializar argentina.

Quienes observan a China como el destino del mundo y el principal aliado al que debe apuntar Argentina como “economía complementaria”, se encuentran pululando tanto en Provincias Unidas como en Fuerza Patria.

Esta concepción es la rentística, en tanto pretende maximizar las rentas de la economía primaria mediante la exportación a la potencia asiática, importando luego las manufacturas que China posibilita a un menor precio que los grupos económicos locales.

Las diferencias en esta concepción pueden radicar en cuestiones de maquillaje, unos dicen que esa Renta debe ser capturada por el Estado Nacional, otros dicen que esa Renta debe quedar en las Provincias productoras de esas materias primas.

El otro modelo es el de la producción y el trabajo, en el cual China no es un aliado natural, pues la maximización del comercio con la potencia asiática dispara el precio local de los principales insumos que Argentina necesita para industrializarse: los alimentos y la energía.

El gran drama del modelo industrial es que nadie quiere parecer pro yanki, y menos en el peronismo, por lo que el lugar de un entendimiento con Estados Unidos queda servida en bandeja al gobierno, que lejos de ser proteccionista, ha consolidado a China como el principal aliado comercial desde septiembre de este año, por encima de Brasil.

Con el gobierno y su apertura comercial, el colonialismo avanza de la mano de China, pese a los 2 mil millones que trajo el Tesoro norteamericano.

La tercera posición exige una inserción internacional inteligente, un camino sinuoso que nos permita valorizar nuestra producción primaria, desarrollar nuestra manufactura a través de la reconquista de los mercados de Sudamérica, sobre los cuales avanzó China y Brasil en la última década.

La primera pregunta es si podemos hacerlo. Contamos con energía abundante, principal insumo de la industria; contamos alimentos abundantes, principal destino del salario; contamos con ahorro en el sector privado (400 mil millones de dólares), combustible para el crédito productivo.

Saldada esta pregunta, ahora nos preguntamos: ¿Queremos hacerlo?

La unidad de concepción es lo que nos falta, y la falta de definiciones sobre el modelo que proponemos se suple con el amontonamiento electoral sobre la base de estar “contra el gobierno”, o bien sobre la mejor imagen positiva de “los nuestros”.

#3 - Una nueva etapa para FAdeA

La Fábrica Argentina de Aviones conquistó una certificación fundamental para avanzar en la reparación y mantenimiento completo de cualquier aeronave comercial.

Se trata de la certificación de la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, un permiso oficial que posibilita a la empresa radicada en Córdoba poder realizar mantenimiento, inspección y reparación de aeronaves civiles (MRO son las siglas en inglés).

En la actualidad, la empresa realiza reparaciones pequeñas de las aeronaves de Jet Smart y Flybondi, pero ahora podrá hacerlas de manera integral tanto a sus aviones como a los de Aerolíneas Argentinas.

Estas reparaciones y revisiones integrales requieren homologación internacional, que luego de varios años de trabajo FAdeA pudo obtener.

Todo este panorama convive con la voluntad del gobierno nacional en vender la empresa. Frente a ello, a fines de 2024 el gobernador de Córdoba Martín Llaryora sostuvo que la Provincia podía hacerse cargo a fin de evitar una nueva extranjerización, como ocurrió entre 1995 y 2009 con Lockheed Martin.

Dejanos un comentario

Para dejarnos un comentario, tenés que ser parte de nuestra Comunidad Suscribite ahora.

Enviar