Sucesos que echan luz sobre el contexto internacional y argentino de nuestros tiempos.

#1 - Las naciones se imponen

Las negociaciones de paz sobre Ucrania sobrevuelan sobre el mundo. Una paz que trasciende fronteras y da el broche final para una nueva Era.

Lo que se debió conversar se resolvió con violencia, quizá las últimas esquirlas de las caídas del Muro y las dos Torres.

Las caídas de 1989 y 2001 dieron inicio a la crisis de uno de los grandes vicios que soportó la Humanidad desde qué América irrumpió en la Historia: el internacionalismo unitario.

América y la Historia universal

América es un hecho singular sobre el cual la filósofa Amelia Podetti desarrolló un gran ensayo, que Francisco compartió a sus visitantes durante los primeros meses de su papado.

Cuando América irrumpe, aparece la conciencia planetaria de la humanidad. La modernidad se inaugura con esta totalidad espacial. América es mucho más que un continente “descubierto” por Europa: es el lugar desde donde la Humanidad comienza a pensarse como totalidad histórica.

Con la riqueza de sus diferencias, los pueblos de nuestra civilización humana configuraron personalidades únicas en un espacio finalmente delimitable, con una dignidad y libertad que los unifica como causa y destino posible para todo el género humano.

Los pueblos del mundo pasaron a ser únicos y conocidos. A algunos, como los de América, nos tocó ser pueblos nuevos, los únicos que tuvimos la dicha de poder conocer a todos al mismo tiempo, a la vez de reconocernos a nosotros mismos como la síntesis de un encuentro ecuménico.

El drama moderno

Una de los dramas que se originaron en este proceso fue cómo la civilización humana debía tomar las decisiones en procura de una sana convivencia.

Sin embargo, el interés particular y el poder del dinero unificó a los individuos en contra de la convivencia y el desarrollo del conjunto, que podía amenazar la sobrevida poder existente hasta entonces.

La clase dirigente inglesa, francesa, portuguesa y española confrontaron durante los primeros siglos de la modernidad, en la aventura por dominarlo todo.

Nacía entonces la Compañía de Jesús, los jesuitas, con la vocación de descubrir cómo Dios se había presentado a cada pueblo. La Buena Noticia debía contarse y la salvación debía ser para todos.

Las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII desplazaron la vocación de descubrir lo divino en lo nuevo, y franceses e ingleses se volcaron por disputarse el dominio de las colonias con el único objeto de ser los talleres del mundo.

Bajo el paraguas del libre mercado, el internacionalismo, la cooperación global norteamericana o el entrismo comunista soviético, durante los siglos pasados se ejerció el poder de minorías oligárquicas sobre el conjunto de los pueblos.

Mientras el interés del dinero o del poder gravita sobre singulares personas que lo detentan, el interés del pueblo está dado por la conciencia humana de su dignidad y libertad, guiadas por un sentido común de justicia.

Las veces que los pueblos fueron conducidos a la guerra por razones de espacio vital, el engaño y el odio primaron en los métodos. El conflicto respondía a intereses imperiales del poder oligárquico de turno, más que a una necesidad popular de disponer de tierras y recursos ajenos.

El internacionalismo fue uno de los grandes vicios. La idea de resolver la contradicción entre los pueblos a partir de organismos internacionales, capitalistas o socialistas, no resolvían el nudo de la cuestión: la toma de decisiones en función de los intereses de la civilización humana.

Afloraron los organismos internacionales a lo largo del siglo XX, algunos eran del sistema demoliberal, otros del sistema soviético.

En algunos se entremezclaban todos, y creaban un Consejo de Seguridad donde algunos podían decidir si una guerra era o no justa. En otros, se consolidaron zonas de influencia de uno u otro imperialismo, pero las decisiones se tomaban siempre desde un poder elitista, central, disfrazado a veces de corporación militar industrial del Pentágono, y otras como buró del Partido Comunista, logias con corona inglesa, clericalismo Vaticanista y grupos financieros de Wall Street.

El poder de tomar decisiones, el de ser soberanos, seguía obturado por la presencia de una lógica oligárquica de priorizar la preeminencia de un sector que se siente con atribuciones suficientes para decidir sobre el destino universal de la humanidad.

En resumen, el internacionalismo siempre fue centralista y globalista, antepuso los intereses de una élite por sobre el destino del conjunto. La sobrevida humana dependía, en primer término, de la reproducción del poder de turno.

Un día el muro y las torres cayeron y nada siguió siendo como antes.

El internacionalismo soviético y el globalismo financiero fueron derrotados en sus principales símbolos y las barajas del mundo volvieron a dar otra mano.

Sin embargo, sectores de la clase dirigente norteamericana y rusa se hicieron cargo de sus destinos nacionales, por encima de sus oligarquías fallidas.

Desde ya que con dificultades, idas y vueltas, acuerdos incómodos, ambas naciones trabajaron desde entonces en la configuración de un nuevo orden que debía reemplazar el perimido de la posguerra (Yalta y Postdam).

El mundo necesita desde comienzos de siglo una nueva arquitectura financiera, económica, política y de seguridad internacional.

El asunto era cómo llegar a los acuerdos de paz, con el menor costo posible en cuanto a una guerra que lo antecediera.

Los manotazos del globalismo, que por momentos se disfrazaba de contención, intentaron llevar la frontera de la OTAN hasta las puertas del gigante ruso, coronando su penetración con la puesta en marcha de un gobierno ucraniano supremacista y que sembraba odio racial hacia los pueblos del Este.

De este modo, nacía el teatro de operaciones que servía de antesala guerrera de la nueva paz duradera.

Las naciones fortalecieron su posición no sólo para triunfar en el teatro de operaciones elegido, sino para ser los ganadores de la paz internacional. Para vencer en la política, además de ganar la guerra hay que “ganar la paz”.

¿Cómo ganar la paz del nuevo orden?

Mientras la OTAN hizo uso del garrote en Medio Oriente y el norte de África durante los primeros quince años de comenzado el siglo, Rusia se dedicó a desarrollar su poder militar y generar una economía de producción y trabajo más preocupada por su abastecimiento e integración con el continente, y con un pie en las cadenas globales de suministro.

El conflicto de Ucrania nunca fue buscado, sino impuesto por la desesperación del globalismo atlantista en terminar con el renacer del poder soberano en el corazón de la Tierra, Eurasia.

Sin embargo, Rusia buscó aprovechar los trágicos eventos de Ucrania para consolidar una posición en Europa, de cara a la nueva división del mundo, y ensayó a partir de los bloqueos impuestos por Europa una cooperación táctica comercial y financieras con sus vecinos asiáticos.

Hoy se discute el nuevo Yalta y las tensiones del final de la modernidad se cristalizaron en el encuentro de Alaska.

Si bien Alaska recibió a los dos picantes del mundo en suelo norteamericano, fue Vladimir Putin el recibido como vencedor.

Viejas derrotas de paz

La diplomacia rusa carga en sus espaldas la responsabilidad de no perder la negociación de paz como le sucedió a Stalin frente a Churchill y Roosvelt, que mientras firmaban la Cortina de Hierro, ya habían concertado sin él los acuerdos de Bretton Woods sobre la arquitectura tecno-financiera del dólar que iba a regir en la economía global (FMI y el futuro Banco Mundial).

Si bien los soviéticos comerciaban entre las Repúblicas con un “Rublo Transferible”, al hacerlo con Occidente para obtener divisas a partir de materias primas, las mismas eran en dólares, como también lo eran los ahorros de varios de los camaradas del buró.

Había una constante: en el comercio entre la URSS y Occidente, siempre se imponía la divisa extranjera. Podían ser en Francos, Libras o Euros, pero nadie aceptaba los rublos.

Mucho del conocimiento, la tecnología y determinados insumos estratégicos para el desarrollo debían pagarse en la moneda que determinaba el vendedor, Occidente, que se regía por Bretton Woods.

Vladimir, sin embargo, esta vez caminó en la alfombra roja de Alaska y disfrutó de un paseo íntimo en el exclusivo auto del presidente yanki.

Después de una intensa jornada, logró su principal objetivo: no caer en ilusorios frenos a las hostilidades, mientras a través del engaño y la conspiración se preparaba una contraofensiva ucraniana.

Las condiciones del acuerdo de paz

El armisticio en Ucrania deberá ser precedido por acuerdos concretos para una Paz duradera.

Las condiciones serán primero abordadas sobre aquellos puntos que violentan el conflicto para las partes, sea en un lado u otro de la resolución. En este caso son tres:

1) La anexión de cuatro regiones del Este ucraniano a la Federación Rusa; 2) el veto permanente a la participación de Ucrania en la OTAN y la desmilitarización extranjera en todo el país; 3) la legitimidad de Zelensky para representar a Ucrania en las negociaciones.

Ahora bien, la posición de ventaja que puede tener una de las partes, como en este caso Putin, lo lleva a pensar en la posibilidad de ir por una nueva configuración en las relaciones rusas con el mundo, resignando alguna de sus posiciones en pos de fortalecerse y consolidarse en el mundo que viene.

Si los mandatarios europeos junto con Estados Unidos e Inglaterra firman los acuerdos de paz, puede considerar como resignable el punto 3 de las pretensiones rusas, es decir, la legitimidad de Zelensky para prometer cosas en nombre de Ucrania, cuyo mandato está vencido hace más de un año.

En cuanto a la participación de Ucrania en la OTAN, la posición norteamericana es que fue un error haber permitido la discusión de su ingreso.

Trump sostiene que la política llevada adelante por Obama y Biden en relación a sumar a Ucrania a la OTAN, generó que Rusia se acercara a China para sortear las trabas, bloqueos y embargos que sufrió por el conflicto de Ucrania.

80 años después de Bretton Woods, Rusia fue bloqueada del sistema Swift para la comunicación interbancaria y financiera. En concreto, se trata del sistema que permite enviar una orden de pago desde un banco a otro en el mundo, algo elemental para el comercio globalizado.

La relación con China y la Sociedad de Cooperación del Shangai le sirvió como cinturón de seguridad para afrontar la aventura bélica.

Entonces, si de ganar la paz se trata. ¿Cuál es el planteo geopolítico de Rusia y cómo puede aprovechar su posición ventajosa en el conflicto con Ucrania?

La geopolítica de Putin

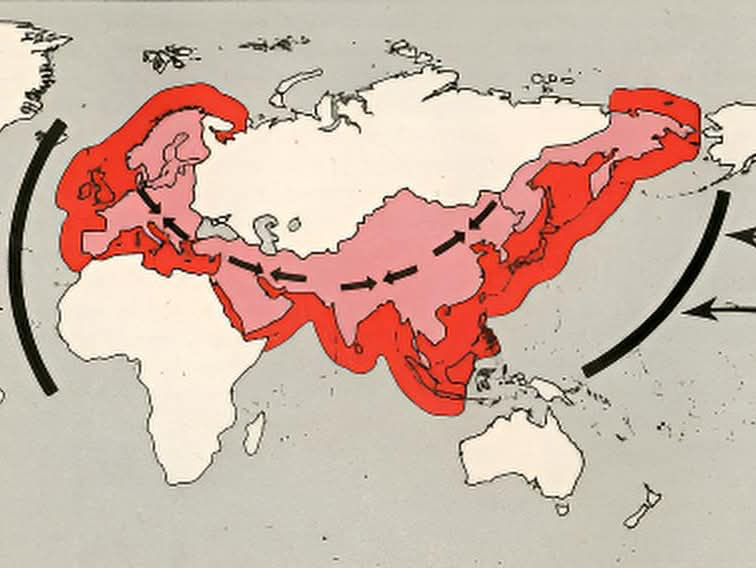

Perfumados de las ideas de Mackinder -“quien domina Eurasia, controla el mundo”-, el Kremlin proclama desde 2010 la construcción de una Gran Eurasia, mediante tres asociaciones estratégicas para consolidarse como pivote del mundo.

Le llaman también “Autonomía declarativa”, una asociación alternativa al orden euroatlántico dominado por EE. UU. y la OTAN. En palabras de Vladimir Putin en el año 2016 en Valdai, la Gran Eurasia es una “asociación de asociaciones”.

La Gran Eurasia es un paraguas que proyecta Rusia en el cual se conectan diversas plataformas de integración, que hasta ahora son 3 los más relevantes:

1) La Unión Económica Euroasiática, donde Rusia domina y junto con Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, llevan una misma voz al resto de las asociaciones;

2) La Sociedad de Cooperación del Shangai, en la cual convive con China, India, Pakistán y otros países de Asia Central, que es su cinturón de seguridad para el abastecimiento frente al conflicto con el atlantismo;

3) Los BRICS, junto a Brasil, China, Sudáfrica e India, con quienes puede proyectar su economía hacia mercados de otros continentes, al mismo tiempo de establecer reglas financieras alternativas, pero a escala internacional.

Rusia se dedicó desde que comenzó el siglo a juntar, perfeccionar y profesionalizar sus armas, al punto de contar con las tecnologías más avanzadas en misiles hipersónicos.

Comenzada la década del 2010, se volcó de lleno a consolidar una posición de asociado estratégico en el continente euroasiático, fortalecer las asociaciones con sus vecinos directos y a consolidar puertos amigos en Sudamérica y África.

A su vez, se decidió a la explotación de su renta energética, al comercio de bienes, servicios y al intercambio de tecnologías con otras naciones que antes eran sus adversarias occidentales. Un ejemplo fue la construcción de dos gasoductos que la unían con Alemania.

Por otro lado, se puso a trabajar en la búsqueda de una paz duradera en su frontera con el Atlántico, con énfasis en los territorios que antes conformaban la Unión Soviética, en especial Ucrania.

La historia comenzada en Crimea allá por el 2014, desembocó en el boicot de la OTAN y la decisión de afrontar el asunto por medios violentos, invadiendo todo el Este y Sur de Ucrania.

Ahora Putin elige. Sostener todas las posiciones del Donbass en el Este (Donetsk y Lugansk) o quedarse con el dominio del Sur de Ucrania, el puerto de Odesa y su conexión con el mar de Azov (Jersón, Zaporiyia y Crimea).

La única pretensión que hasta ahora es la inamovible se trata de eliminar toda intervención militar norteamericana o europea en la frontera con la Federación Rusa, les llaman “Garantías de seguridad”.

La Gran Eurasia que proyecta Putin supone un período de paz para consolidar una integración energética, productiva y de seguridad en la región, garantizadas por la Madre Rusia y en convivencia o articulación con proyectos de integración alternativos como el la Ruta de la Seda (BRI) de China, equilibrado con asociaciones al eje de la India, Medio Oriente y el Sudeste Asiático (ASEAN).

Se trata de una multipolaridad continental, en la cual nuevamente es proclive a aceptar la idea de una América para los Americanos, mientras le sirve una confrontación pacífica entre Estados Unidos y China para contener el desarrollo de su principal competidor, el gigante asiático.

Rusia se posiciona como la tercera posición ganadora en la discusión del nuevo orden internacional, en el cual la división del mundo en zonas de influencia china y norteamericanas serán aprovechadas por el gigante ruso para consolidar su posición como pivote de la Eurasia, entendiéndose con uno y con otro de los contrincantes.

En otro punto fundamental de las conversaciones con Trump, el gigante ruso busca asociarse con Estados Unidos en la explotación del comercio marítimo del Ártico, con la posibilidad de desplazar a China e Inglaterra en el mediano plazo sobre las rutas comerciales.

El ex presidente ruso Medvedev señaló que “se ha reestablecido un mecanismo completo de encuentros entre Rusia y Estados Unidos a nivel superior. Pacífico sin ultimátums ni amenazas”.

Trump se calzó el traje de mediador y opta ahora por contener y conducir a los mandatarios europeos y al ucraniano, todos derrotados ante la configuración de un nuevo orden guiado por los entendimientos entre Estados Unidos y Rusia.

Los dos gigantes del Norte quieren volver a ser las grandes potencias del nuevo siglo, aunque ahora guiadas desde su poder soberano, más que desde sus perimidas oligarquías.

La novedad tras las conversaciones de Alaska es un inusitado anuncio en The Wall Street Journal: se cocina un acuerdo entre la petrolera norteamericana Exxon Mobil con la rusa Rosneft, para la explotación de hidrocarburos en la costa este de Rusia.

Cada vez más cerca estamos de la reconfiguración de un mundo que será bipolar o tripolar dependiendo del devenir de las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y China, escenarios que sin dudas nos ofrecen una sóla verdad: los tiempos imperiales de Inglaterra, Francia y Alemania han quedado atrás.

#2 - El descarte de la memoria

Existen varios nudos en la espalda nacional que la democracia todavía no ha logrado resolver.

Uno de ellos es el sistema de la seguridad social, que atiende las contingencias que las personas pueden atravesar a lo largo de su vida, por su condición humana o social, y requieren de una asistencia del conjunto.

Los principios más importantes de la Seguridad Social son la universalidad, la igualdad y la solidaridad, es decir, es para todos, todos debemos soportar su costo y quienes trabajamos aportamos para financiar a quienes no pueden prestar tareas, y reciben una ayuda de la sociedad.

El sistema es sencillo, los trabajadores activos mantienen a los trabajadores pasivos, y los aportes hechos se contarán en un futuro como requisito para recibir un haber cuando nos jubilemos, momento en el cual serán nuestros hijos o nietos quienes nos financien.

En el sistema de reparto, por otro lado, existen contribuciones patronales por fuera de los aportes jubilatorios que hace el trabajador, con el criterio de considerar que la mantención de nuestros abuelos y pensionados debe ser soportada también por los dueños del capital.

Sin embargo, allí sobreviene el nudo: mientras el sistema previsional se encuentra desfinanciado por varios factores (informalidad, uso de los fondos previsionales para el financiamiento del déficit público, caída de la actividad económica, baja en la natalidad y la mortalidad), los empresarios plantean como una de sus principales quejas los denominados “costos laborales no salariales”, que principalmente son las contribuciones patronales a la seguridad social.

Es decir, para una parte del empresariado, eliminar las contribuciones patronales favorecería la contratación formal de más trabajadores y el crecimiento de la actividad económica, que indirectamente podría compensar la eliminación de las contribuciones.

La visión liberal va más allá y propone las soluciones de receta, que por lo general cortan el hilo por lo más delgado: aumentar la edad jubilatoria, eliminar regímenes especiales o legalizar jubilaciones de miseria para quienes no cuenten con los 30 años de aporte que la ley exige.

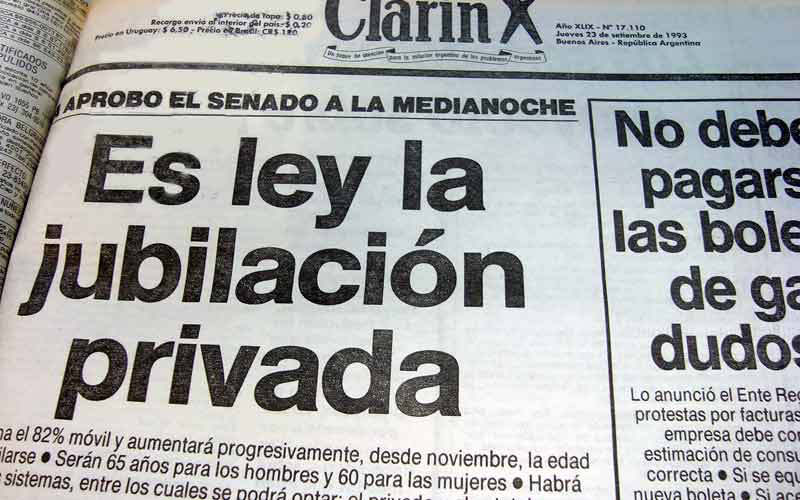

La Historia ha demostrado que luego de cada dictadura o gobierno liberal, el Estado dispuso de las cajas previsionales ya sea para financiar el déficit, para el pago de la deuda pública o para otorgarle un negocio nuevo a los prestamistas financieros del Estado (las famosas AFJP).

Lo primero que debe advertirse es que en su naturaleza las cajas previsionales no son del Estado, sino de los trabajadores, que pueden otorgar su administración -a veces por la fuerza- al Estado, o bien en forma solidaria por la propia organización gremial o profesional en caso de Colegios.

En la actualidad, de las 181 mil jubilaciones dadas de alta por la Anses, 129 mil, es decir, más del 70%, fueron con moratoria, es decir, de personas que no contaban con los aportes suficientes para jubilarse (30 años), y eso que uno de los principales regímenes de moratoria venció en marzo.

Esta proporción mayoritaria de jubilaciones con moratoria se mantiene inalterable desde hace 10 años.

Semanas atrás, el gobierno publicó el decreto 534, mediante el cual vetó la ley 27.705 votada por el Congreso de la Nación, que prorrogaba la moratoria previsional, para que puedan jubilarse quienes se encuentran en edad y no cuentan con aportes suficientes.

En la Cámara de Diputados no se logró la mayoría necesaria para sostener la ley pese al veto, por lo que él mismo quedó confirmado.

La Subsecretaría de Seguridad Social estimó a comienzos de año que dado el vencimiento de la moratoria previsional, el 50% de los varones y el 70% de las mujeres no pueden acceder a la jubilación al cumplir la edad requerida (65 y 60 años, respectivamente), unas 242 mil personas.

La moratoria, lejos de ser una condonación de la deuda, implicaba que pudieran jubilarse y cancelar la deuda de aportes mediante un descuento del propio haber jubilatorio.

Al no contar con moratoria, los adultos mayores deben esperar a tener los 65 años de edad y aprobar un examen socioeconómico para obtener la Pensión Universal para Adulto Mayor, unos $326 mil pesos mensuales, frente al haber mínimo de $390 mil.

Sin embargo, el universo de quienes sí pudieron jubilarse con los aportes o con moratorias también es dramático. Los haberes perdieron poder de compra desde 2017 en un 32% para quienes cobran la mínima, y un 49% para quienes se jubilaron con aportes.

En resumen, los jubilados en Argentina cobran la mitad de lo que percibían hace 7 años, sumado a ello la eliminación de descuentos o medicamentos gratuitos y el aumento del costo de vida en los servicios básicos.

¿Qué comunidad queremos construir si marginamos a nuestros ancianos y los condenamos a la miseria?

#3 - Radar azul y blanco

La semana pasada se confirmó una gran noticia para nuestro sistema de defensa: debutó el primero de los radares de vigilancia RPA-200M, desarrollados y fabricados por INVAP para el Ejército Argentino.

Hace algunos años, se decidió emprender la renovación de la flota de radares Cardion AN/TPS-44, los cuales tenían varias décadas de servicio ininterrumpido y habían participado en el Conflicto del Atlántico Sur.

La adjudicación de los contratos se hizo a fines de 2022 con INVAP, con el objetivo de desarrollar y fabricar radares RPA-200M y radares móviles RMF-200V, que pueden ser montados en vehículos utilitarios.

La compra de los radares incluye un simulador de entrenamiento, instrumental electrónico y cursos de operación, con una inversión estimada en más de 23 millones de dólares.

Los radares son vitales para la vigilancia, control, inteligencia y dirección de fuegos de artillería.

El Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Tte. Gral. Carlos Presti, declaró que también se inició el proyecto del radar “Güemes”:

“qué es una actualización del radar ‘Rastreador’, el cual, a su vez, fue una modernización del sistema RASIT…Esta concepción destaca la importancia de las colaboraciones estratégicas y el desarrollo continuo de tecnologías críticas, que fortalecen nuestras capacidades”.

El 27 de agosto comenzó sus operaciones el nuevo radar RPA-200M, desde el aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.

El nuevo radar tiene tecnología 3D de largo alcance, con capacidad de cobertura de 450 km de rango instrumentado y detección superior a 100 mil pies de altura, rápido alistamiento en menos de 30 minutos para ser transportado por vía aérea o camiones.

Dejanos un comentario

Para dejarnos un comentario, tenés que ser parte de nuestra Comunidad Suscribite ahora.

Enviar